Tuttavia, pochi giorni dopo, ho avuto modo di trovare su YouTube la stessa conferenza tenuta quella sera da Bauman. L'ho ascoltata con interesse, mentre aspettavo che l'acqua bollisse per buttare la pasta, e ne ho tratto qualche riflessione.

Anzitutto, che significa oggi essere un filosofo? O un sociologo? Significa essere uno storyteller. Sotto questo aspetto, il professore ha il suo talento. Mi vien da pensare che probabilmente l'etichetta più larga e comprensiva di "intellettuale" significhi adesso nient'altro che storyteller. Forse però è sempre stato così. Me ne son reso conto quando l'oratore ha parlato dell'ottimismo degli illuministi, questi personaggi tanto valorizzati nella storiografia dei secoli a venire, che vedevano all'orizzonte un luminoso avvenire, e il progresso, questa cosa misteriosa che avrebbe migliorato tante cose tra cui le condizioni di vita dell'individuo e della società. Pure loro raccontavano delle storie, che entusiasmavano la gente, intere schiere sociali, generazioni e nazioni, che si costruivano così un'idea di cosa sarebbe stato il futuro. Non solo, certo. Le loro narrazioni interpretavano il passato, davano perciò una forma al passato e al presente, tracciavano una linea tra i puntini sparsi e ne stabilivano una direzione. Gli storytellers del Settecento facevano questo.

Veniamo a oggi.

La conferenza di Bauman inizia con la domanda che lui si pone: perché oggi soffriamo tanto l'incertezza, e abbiamo paura del futuro? La formulazione della risposta occupa i tre quarti d'ora della conferenza, tocca vari argomenti ma il nucleo è chiaro. L'uomo d'oggi soffre l'incertezza perché non ha più punti di riferimento validi e incontestabili.

Da qui, secondo Bauman, segue il pessimismo verso l'avvenire. La generazione dei "millennials", dice lui, spera di riuscire almeno a mantenere gli standard di vita dei genitori. "Abbiamo perso la capacità di credere che il futuro sarà migliore", dice. Ma non si parla solo del futuro. Il cono d'ombra che si punta verso il domani si estende fino al presente e al passato. "Il passato è immaginario esattamente come lo è il passato", dal momento che non essendo ancora nati quando i grossi eventi sono accaduti dobbiamo rifarci alle narrazioni d'altri.

Apro una parentesi. Il sociologo polacco è nato nel 1925. La sua formazione intellettuale si svolge in riferimento al marxismo. La sua carriera accademica del dopoguerra è nella Polonia comunista. I punti-chiave della sua vita sembrano ben definiti, e il culto del progresso è d'altra parte tanto presente nella cultura del suo tempo come nel suo background specifico. Per un uomo nato in quel tempo travagliato, con dei riferimenti ideologici tanto forti e una fiducia smisurata nel progresso, il presente non può che essere qualcosa di indecifrabile, e lo stesso futuro non può che apparire come un'oscura incognita. Ma, appunto, proprio perché i suoi punti di partenza e di riferimento sono stati quelli lì. E noi? Noi "millennials"? Noi non partiamo da posizioni simili.

Questa non è più l'epoca delle grandi narrazioni.

Alla domanda che angoscia l'oratore, "perché oggi abbiamo paura del futuro", io rispondo che non ho tanta paura quanta ne ha lui, per il semplice fatto che io nel regime di incertezza, di disillusione su ideologie, mito bugiardo del progresso eccetera, io ci sono nato e perciò ne sono vaccinato.

Bauman parla della natura, dalla biologia riprende il significato del verbo "assimilare" che ora si usa tanto per i migranti. Eppure, lo stesso atteggiamento verso il futuro è spiegabile ugualmente secondo principi naturali. Siamo abituati a vivere senza punti incrollabili.

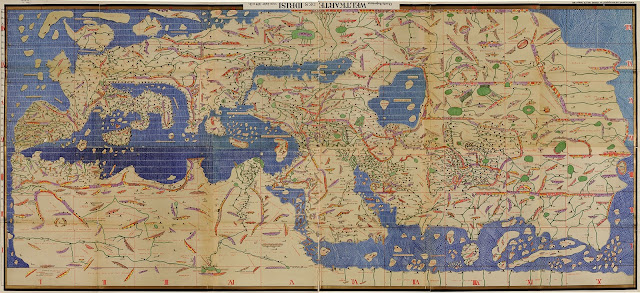

La questione mi riporta alla memoria un recente laboratorio di lettura tenuto da Davide Longo a Camaiore. Il tema era il significato delle mappe, quelle cose necessarie per definire il nostro io, per definire le nostre aspirazioni, per dare un senso al nostro vivere e al nostro agire, e ovviamente per orientare le nostre azioni. Non si può fare a meno di una mappa. Anche in tempi come questi, che vengono definiti "postmoderni" più per convenzione che per altro, c'è bisogno di una mappa.

La questione mi riporta alla memoria un recente laboratorio di lettura tenuto da Davide Longo a Camaiore. Il tema era il significato delle mappe, quelle cose necessarie per definire il nostro io, per definire le nostre aspirazioni, per dare un senso al nostro vivere e al nostro agire, e ovviamente per orientare le nostre azioni. Non si può fare a meno di una mappa. Anche in tempi come questi, che vengono definiti "postmoderni" più per convenzione che per altro, c'è bisogno di una mappa.

L'esempio principale è quello della mappa di Alessandro, il grande conquistatore, che avrebbe fatto un viaggio a dir poco incasinato, senza un senso apparente, solo perché la mappa di cui poteva disporre ai suoi tempi era una mappa molto diversa da quella che noi abbiamo oggi. Si tratta di un esempio concreto, ma la mappa ha un significato metaforico che comprende tanto altro. La lettura dei poemi omerici improntò lo spirito del conquistatore macedone e lo spinse ad andare in giro in cerca di gloria. Anche Omero era divenuto parte della sua mappa.

Quali sono i punti su cui oggi tracciamo le nostre mappe? Ognuno ha i suoi. Omero non è più attuale, e Marx nemmeno.

Andiamo dunque al nocciolo della questione, che è poi il punto di partenza. La conferenza di Bauman si intitolava La fine del mondo, e in realtà, come lui ha pure riconosciuto, il mondo non finirà domani, e neppure dopodomani. (Il tema della conferenza era, di fatto, la paura della fine del mondo).

Volendo esser più precisi, avrebbe dovuto scegliere il titolo: La fine di un mondo (oppure, la paura della fine di un mondo). Perché il mondo che è stato il suo non è certo lo stesso mondo dei "millennials". Le mappe dell'epoca definivano quel mondo secondo una propria fisionomia, che poco assomiglia a quella del nostro mondo. Non si può dire che la sua mappa fosse sbagliata e la nostra sia giusta, perché non si può dire che i nostri punti di riferimento siano migliori o più

sensati dei suoi nella sua epoca. Possiamo notare però che la sua mappa non permetta di capire il presente ed esprimere fiducia in un radioso avvenire, mentre la nostra ci permetta di vivere in questa condizione di scarsa empatia con la storia e quieta accettazione dell'incognite del futuro.

L'evoluzione della storia dell'uomo, come evoluzione della civiltà, procede per continua ridefinizione delle mappe dell'uomo, e cioè dell'io e della sua storia. Passata, presente e futura.

Un mondo finisce nel momento in cui cade in disuso o scompare la sua mappa.

Marzio Valdambrini © RIPRODUZIONE RISERVATA